物流行业是社会经济发展的重要组成部分,也是能源消耗和温室气体排放大户。在我国双碳战略背景下,绿色、可持续、低碳必将成为物流行业长期发展方向,碳中和将成为物流行业绿色发展的最终目标。物流园区作为物流业务集聚发展的核心单元,从空间上积聚了产业链上下游企业,集成多种运输方式、包含多种物流设施和功能业态,碳排放占比高,因此物流园区将是物流行业碳中和进程的核心。随着物流园区朝着单体规划大型化、经营主题多样化、功能集约综合化等趋势演变,相较于其他类型园区,其零碳排放场景的实践方案也应随其特征不断升级。零碳物流园区建设是复杂的系统性工程,需要在物流全流程周期融入“碳中和”理念,零碳物流园区的实现,更离不开节能、减排、固碳、碳汇等多种手段的支撑。

交通运输行业为第三温室气体排放源,着重关注道路货运碳排放

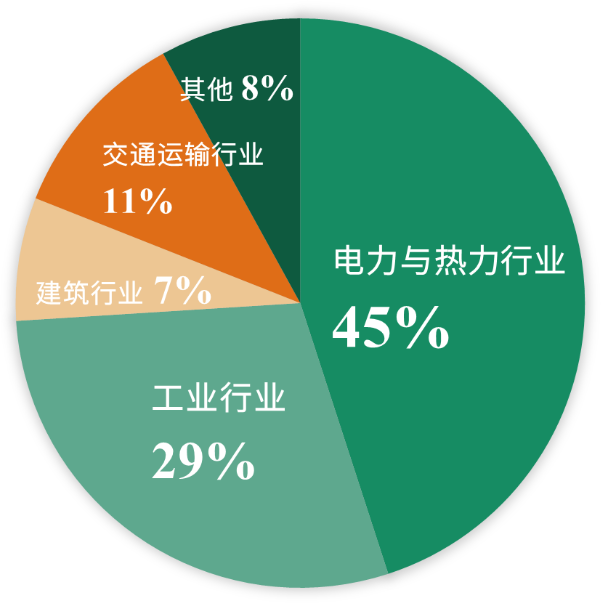

交通运输部门占全球温室气体(GHG)排放量的23%,是继工业和建筑之后的第三大温室气体排放源。根据2019年国际交通运输论坛数据显示:按照目前的速度,在不进行干预的情况下,全球物流碳排放量到2050年将翻一番,从2015年的29亿吨二氧化碳排放量增长至2050年62亿吨,而我国的交通运输温室气体排放量居全球首位。

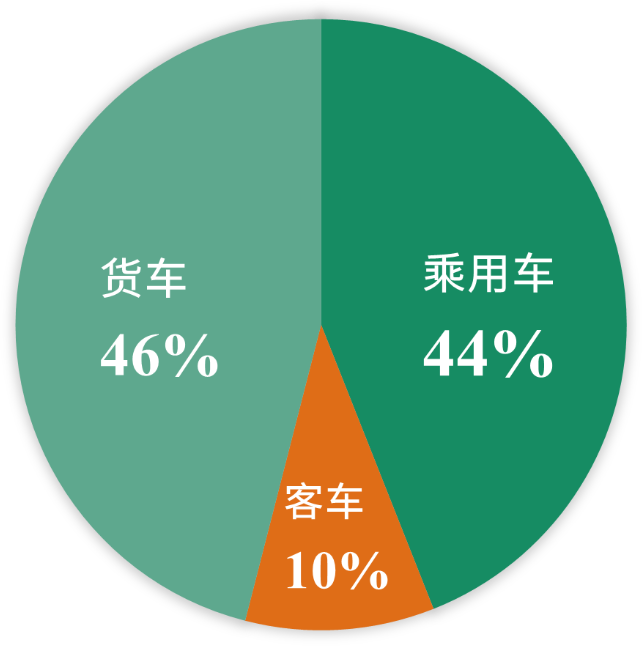

2020年,我国交通运输行业碳排放总量约为9.9亿吨,占社会总碳排放比重达到11%,是能源消耗和二氧化碳排放的重要贡献者。从交通运输行业碳排放中,84.1%的排放来自于道路运输,而其中又有46%来自道路货物运输,道路运输碳排放是我国物流行业领域的重要来源之一。

图2 中国交通运输行业碳排放量占比(2020年)

(1)物流行业双碳政策日趋明确,财政支持力度加大

政府部门高度关注,政策日趋明确。物流行业的绿色低碳发展早已得到政府部门的关注,特别是近年来,各项物流相关政策文件中绿色低碳发展已经成为不可或缺的一部分。早在2014年,国务院印发《物流业发展中长期规划(2014—2020年)》(国发〔2014〕42号),提出将大力发展绿色物流作为七大主要任务之一。2020年,国务院办公厅转发国家发展改革委、交通运输部《关于进一步降低物流成本实施意见的通知》(国办发〔2020〕10号),提出要积极发展绿色物流,深入推动货物包装和物流器具绿色化、减量化。随后,国务院关于《加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》(国发〔2021〕4号)、交通运输部印发的《综合运输服务“十四五”发展规划》(交运发〔2021〕111号)、中共中央、国务院印发的《国家综合立体交通网规划纲要》等等,都将物流行业绿色低碳发展作为文件的重要内容。国家发展改革委、商务部、交通部、生态环境部、公安部、国家邮政局等政府机构也及时出台相关规划和政策,从顶层设计层面,为物流行业绿色低碳发展指明了方向。

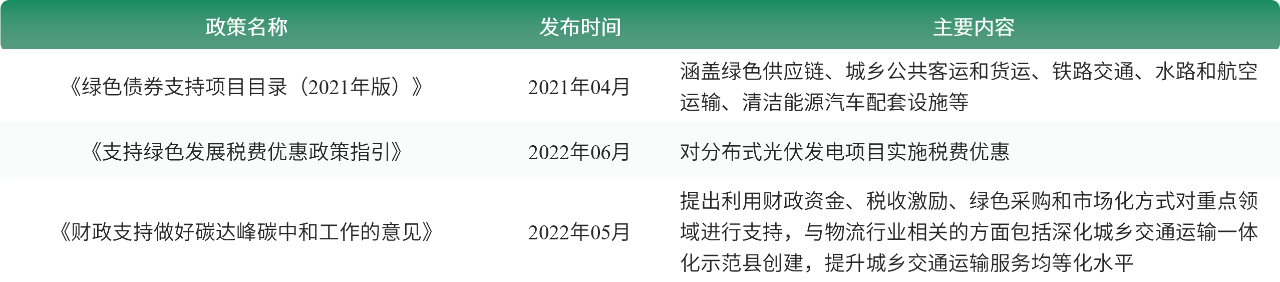

表1 物流业双碳顶层设计政策

财政支持力度加大,支撑作用显现。财政部出台《财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见》,将支持碳达峰碳中和纳入财政工作全局,坚决推动碳达峰碳中和工作落地见效。通知中提出利用财政资金、税收激励、绿色采购和市场化方式对重点领域进行支持,与物流行业相关的方面包括深化城乡交通运输一体化示范县创建,提升城乡交通运输服务均等化水平。大力支持发展新能源汽车,完善充换电基础设施支持政策,稳妥推动燃料电池汽车示范应用工作。国家税务总局发布《支持绿色发展税费优惠政策指引》,汇总了实施的56项支持绿色发展的税费优惠政策,对分布式光伏发电项目实施税费优惠。2021年4月中国人民银行、发展改革委、证监会关于印发《绿色债券支持项目目录(2021年版)》的通知(银发〔2021〕96号),涵盖绿色供应链、城乡公共客运和货运、铁路交通、水路和航空运输、清洁能源汽车配套设施等。可以预见,为助力双碳目标总体战略,国家财税政策会进一步向绿色低碳方向倾斜,有关优惠政策会逐步细化和落地。

(2)物流园区低碳化布局成为物流头部企业的重点方向

在政策推动和市场前景巨大的背景下,物流园区低碳化布局也成为物流头部企业的重点方向。菜鸟发布的公开信息显示,其海口综保园区、海口临空园区、杭州仁和园区三大园区的光伏发电设备正在建设中。未来,菜鸟将加快全球物流园区的光伏建设,数百万平方米园区屋顶将变成清洁能源的生产基地。顺丰也透露其在湖北花湖机场安装了总装机容量约34.4MW的光伏发电设备。京东此前发布的ESG报告显示,截至2021年底,京东物流已经完成第一批12座“亚洲一号”智能物流园区的光伏发电系统布局,总体装机容量达到100兆瓦以上,年发电量1.6亿度。

园区简介:普洛斯宝山物流园总建筑面积24.3万平方米,获得美国绿色建筑评估标准体系LEEDv4.1 O+M:EB(既有建筑运营与维护)铂金级认证,成为全球为数不多获此项最高级别绿色运营认证的物流基础设施之一,也是国内获此认证中体量最大的综合物流园。

减碳举措:得益于普洛斯旗下多平台提供的综合解决方案,园区在实现自身运营碳中和的同时,面向行业输出最佳实践。1. 业内首个面向园区场景的轻量化数智资产管理解决方案——普洛斯ASP云资管服务,具有丰富的园区运营管理经验和行之有效的智慧化手段。2.开发海纳碳管理系统,实时跟踪分析园区运营碳排放,实现全面碳管理。3.旗下新能源平台——普枫新能源,深耕屋顶分布式光伏领域,配置屋顶分布式光伏、储能和充电设施,为园区提供绿色清洁能源,已成为普洛斯打造新一代智慧物流园、产业园、数据中心等基础设施的标准配置之一。

最终效果:屋顶光伏发电系统每年产生2,750 MWh绿电,相当于减少了2,176吨碳排放。新能源电动车充电服务,每年可减少36.9吨碳排放,满足26万千米绿色交通旅程。节能LED绿色照明每年可减少57.8吨碳排放。园区绿色植被全年可吸收约45吨碳排放。采用“海绵城市”及其他高效节水技术,全年减少市政用水量约3,500吨。

园区简介:该园区建筑面积近30万平方米,日均处理订单量超过50万件,是西北地区规模最大的智能物流中心之一。获得由北京绿色交易所和华测认证(CTI)颁发的碳中和认证双证书,成为我国首个“零碳”物流园区。

减碳举措:“亚洲一号”的低碳努力主要体现在三个方面。1. 最大程度使用现场可再生电力代替传统能源。依托当地日照资源,通过光伏发电和储能设施获得可再生电力。2. 持续提升园区的运营能效和电气化水平。针对排放源,通过完善节能管理制度和优化分拣、运输流程,分布式空调满足局部供暖需求,以及引入新能源特种设备和充电终端等,实现园区的能效优化。3.在此基础上通过碳交易与价值链优化,抵消自身产生的温室气体排放量,实现园区的二氧化碳“净零”排放。

最终效果:目前,京东已通过绿色能源、能效优化、资源循环、碳中和数字化全景等应用,形成了物流全链路绿色减碳能力。根据核查结果显示,该园区实现了仓储屋顶分布式光伏发电系统和储能系统的应用,自主中和部分温室气体排放,剩余排放量通过购买国家核证自愿减排量CCER进行抵消,实现2021年度西安智能产业园区的碳中和,成为我国首个“零碳”物流园区。

园区简介:该园区总面积达30万平方米,是全亚洲最大的耐克物流配送中心,也是国内首个“风光一体化”零碳智慧物流园。

减碳举措:耐克中国零碳智慧园区减碳主要措施在于能源替代,利用风力、光伏和地热发电。1.园区内有两台风机单机容量为3兆瓦,塔筒高度达了140米,叶片直径达156米。通过风力发电项目,该园区实现了100%使用可再生能源电力,与传统园区相比,每年能够减少约8000吨二氧化碳排放。2. 在园区内部,还有0.3万千瓦的屋顶光伏,每年可产生300万度绿电,此外在地下90米深处还安装有地热泵系统,在冬季为办公楼加热、在夏季为办公楼降温。更为值得注意的是,园区内的餐厨废弃物同样发挥了作用,沼气发电同样能够为园区提供绿电。

最终效果:风力发电,每年能够减少约8000吨二氧化碳排放;光伏发电,每年可产生300万度绿电。

零碳物流园区应做到100%使用电驱动或氢燃料驱动的新能源运输车辆,实现园区内交通系统深度脱碳。同时,基于智慧化平台,合理安排园区行车路径;灵活高效调度月台,提高使用效率,减少车辆等候时间;足量安装快速充电桩及补氢站等基础设施;共设共享园区短驳交通工具,推动绿色物流与零碳交通高质量发展。同时,大力鼓励出入园区的大宗货物中长距离运输“公转铁”、“公转水”,持续提升新能源货车在整体运输车辆中的占比,高效衔接各种运输方式,强烈推荐重载卡车、船舶运输优先使用电/生物质燃料/合成燃料等零碳燃料或LNG等清洁燃料。

值得一提的是,冷链型物流园区,随着居民消费结构不断升级,冷链物流产业的年增长率逐年攀升(15%~20%),使用需求持续走高;而其却面临着预冷、转运、仓储和配送的多环节能耗高、碳排放高、不同类别商品存储温度各异等痛点,导致规模扩张和碳排放控制的矛盾日益突出。

在此背景下,冷链型物流园区的零碳实践更为迫切。园区内,应聚焦仓储环节,优化冷库设计,提升冷链基础设施配置,使用高效节能的制冷设施,借助智慧化平台,对冷冻区、冷藏区、阴凉库、恒温库等多分区实施精准调控,对能耗进行实时可视化监测,有效降低能耗,减少碳排放。园区外,应关注转运环节,优化冷链物流网络,配置多温层、新能源冷链运输车辆,实现冷链物流全过程降碳目标。