当今世界正经历百年未有之大变局,在国内、国际经济发展的新形势下,国家提出要把满足国内需求作为发展的出发点和落脚点,加快构建完整的内需体系,着力打通生产、分配、流通、消费各个环节,加快构建形成“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”。现代物流是连接生产和消费的重要纽带,国家物流枢纽是现代物流体系的核心基础设施,是辐射区域更广、集聚效应更强、服务功能更优、运行效率更高的综合性物流枢纽。研究院认为,在“大循环,双循环”的新发展格局下,国家物流枢纽布局建设将有如下四个方面的明显变化。

一、生产服务型国家物流枢纽和商贸服务型国家物流枢纽申报建设的比重将增加

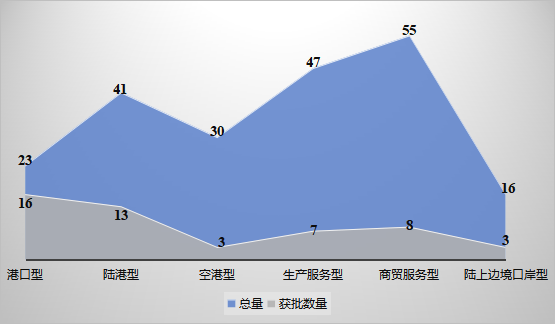

在第一批和第二批国家物流枢纽申报中,港口型国家物流枢纽(共计23个,成功申报16个)与陆港型国家物流枢纽(共计41个,成功申报13个)占据了29席,占比58%,高度契合国家“一带一路”倡议及对外开放战略。当前,我国物流业与制造业、商贸业融合发展趋势不断增强,在推动降低产业生产流通成本等方面取得积极成效,但融合层次不够高、范围不够广、程度不够深,与促进形成强大国内市场,构建现代化经济体系的总体要求还不相适应,第一批和第二批国家物流枢纽申报中,生产服务型国家物流枢纽(共计47个,成功申报7个)和商贸服务型国家物流枢纽(共计55个,成功申报8个)仅占据15席,因此,为进一步深入推动物流业与制造业、商贸业深度融合、创新发展,保持产业链供应链稳定,推动形成“大循环,双循环”的新发展格局,国家必将逐步调整国家物流枢纽供给侧结构,重点增加为工业、农业生产提供原材料供应、中间产品和产成品储运、分销等一体化的现代供应链服务的生产服务型国家物流枢纽和为国际国内和区域性商贸活动、城市大规模消费需求提供商品仓储、干支联运、分拨配送等物流服务以及金融、结算、供应链管理等增值服务的商贸服务型国家物流枢纽的申报建设比重。

图1 2019-2020年不同类型国家物流枢纽获批情况

二、陆上边境口岸型国家物流枢纽建设资源将向西南地区倾斜

在第一批和第二批国家物流枢纽申报中,共有锡林郭勒(二连浩特)、博尔塔拉(阿拉山口)、呼伦贝尔(满洲里)三个城市获批成为陆上边境口岸型国家物流枢纽,这是国家为促进国家物流枢纽与中欧班列融合发展,支持内陆地区提升西向、北向对外开放水平的重要举措。2020年,东盟历史性地成为中国第一大贸易伙伴、包括中国与东盟在内的15个国家签署区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)、中老铁路计划于2021年竣工通车等利好因素的影响,预计未来陆上边境口岸型国家物流枢纽建设资源将逐步由西北、东北地区向西南地区的中越、中缅、中老陆上边境口岸倾斜。

图2 2019-2020年陆上边境口岸型国家物流枢纽获批情况

三、沿海与内陆国家物流枢纽之间的干线运输业务将逐步趋于平衡

改革开放以来,东部沿海地区成为我国对外开放的主要窗口,全国主要的进出口贸易货物均集聚于此。2019年,东部地区货运量占全国总量39%,货运周转量占全国总量57%,货物平均运距达到624公里,分别是中部、西部地区货物平均运距的2、2.4倍,这说明沿海地区的货物多以长距离干线运输向外辐射,而内陆地区货物多数以区域内短距离流通为主。

表1 2019年全国各大经济区域货运量情况

注:全国经济区域划分标准及其货运数据均来源于国家统计局官网,由研究院整理。

在“大循环,双循环”的新发展格局提出后,加快构建完整的内需体系成为未来发展方向,在中国14亿人口的庞大市场与4亿中等收入群体的强大购买力所带来的巨大物流量支撑条件下,给物流带来全新的网络规模经济机遇——内陆为核心的更大规模的服务网络重构,原有向沿海地区单向货运辐射将逐步向沿海与内陆之间货运双向辐射的方向转变。国家物流枢纽作为集中实现货物集散、存储、分拨、转运等多种功能的物流设施群和物流活动组织中心,受益于“国内大循环为主体”带来的从沿海到内地的双向物流格局转变,未来随着内陆地区交通基础设施进一步完善和相关产业合理布局,沿海与内陆国家物流枢纽之间的干线运输业务也将逐步趋于平衡。

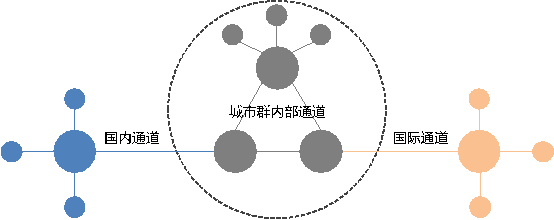

四、城市群内部国家物流枢纽合作共建模式值得深入探索

2020年10月,习近平总书记在回答国家中长期经济社会发展战略若干重大问题时提到,要推动城市组团式发展,形成多中心、多层级、多节点的网络型城市群结构。国家发改委在《国家物流枢纽布局和建设规划》中也明确指出“支持京津冀、长三角、珠三角等地区的承载城市在城市群内部开展国家物流枢纽合作共建,实现优势互补。”在“大循环,双循环”的背景下,城市群就是支撑形成“国内大循环”的一个区域小循环,未来着眼于区域经济的协调发展,结合枢纽承载城市资源禀赋,推动城市群内部形成合理分工的国家物流枢纽布局体系和打破行政边界的跨省市国家物流枢纽共建模式都值得进一步深入探索。

图3 以城市群为单元的国家物流枢纽网络构建